行业资讯2025-03-25

一、引言:智能时代的电力之困

在丹麦森讷堡风电场的控制室里,工程师们正盯着屏幕上跳动的曲线——这不是风速监测图,而是AI训练集群的实时电力需求波动图。当GPT-4生成一篇万字论文的刹那,背后数据中心消耗的电能足以让一台冰箱运行半年。这种荒诞的能耗比,恰似用洲际导弹运送快递,暴露了人工智能最脆弱的阿喀琉斯之踵。人工智能的进化史,本质上是一部电力消耗史。

在东京郊外的AI训练中心,这种依赖正在改写城市电网的运行规则。当深夜电价下探至谷底时,数千台服务器突然启动,瞬间抽走的电流让变电站发出嗡鸣。工程师不得不重新设计配电系统,就像在心脏手术中调整冠状动脉的血流。这种“算力潮汐”现象,正在全球范围内引发新的社会矛盾。

2024年圣诞夜,旧金山湾区突然陷入黑暗。太平洋燃气电力公司的一条输电线路因山火跳闸,导致微软Azure数据中心停电。后果在15秒内显现:ChatGPT的响应开始出现延迟,Sora图像生成模型停止工作,自动驾驶汽车的云端决策系统陷入瘫痪。这场持续47分钟的停电,让全球用户首次意识到,那些能作诗、解题、甚至撰写法律文书的AI,不过是精密电路堆砌的“电子傀儡”,电力才是维持整个AI系统运转的“数字血液”。

这种脆弱性在金融领域更为致命。高盛的AI交易系统每秒处理10万笔订单,其纽约数据中心配备的备用发电机功率相当于一艘核动力航母。但工程师仍不敢掉以轻心:2012年骑士资本因电力故障导致算法失控,45分钟内亏损4.4亿美元。这场灾难后,华尔街所有交易系统都加装了三层冗余电源,就像给“数字大脑”套上多重生命维持装置。

在中国杭州,城市大脑系统的电力保障方案堪称极端。这个管理着2000万人口生活的AI中枢,采用“双路市电+UPS+柴油发电机+微型核电站”的五重供电体系。工程师甚至考虑过在钱塘江底铺设专用电缆,以确保洪水期间电力不断。这种偏执的背后,是对“电力即生命”的深刻认知。

更严峻的挑战来自碳排放。AI训练产生的二氧化碳中,62%来自煤电。国际能源署测算,若维持现有技术路线,到2030年AI产业将新增2亿吨碳排放,相当于50座500兆瓦燃煤电厂的年排放量。这种“数字污染”正在抵消新能源革命的成果,形成诡异的能源悖论。

二、人工智能的终端是电力,否则就只是一堆废铁

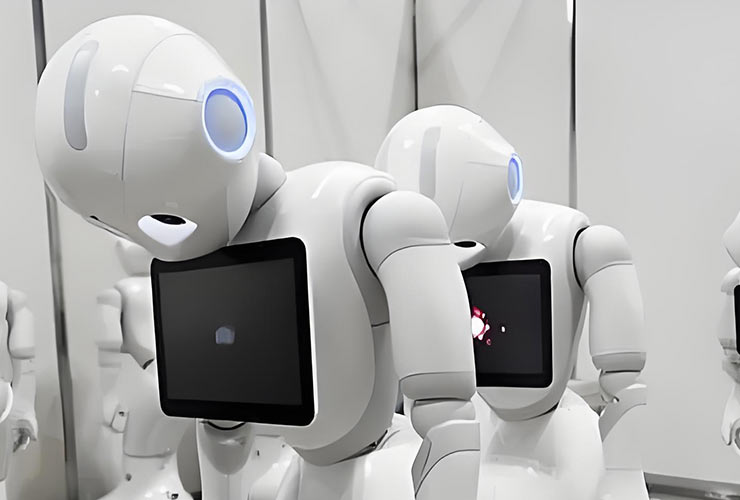

在波士顿动力公司发布的视频中,机器狗Spot以惊人的平衡性穿越废墟,仿佛宣告着智能机械新时代的到来。但鲜为人知的是,这台价值数十万美元的"钢铁生命",在满电状态下仅能维持90分钟的高强度作业。当电量耗尽时,它瞬间从灵活的探索者退化成冰冷的金属雕塑。这戏剧性的反差,揭示了一个被华丽技术外衣掩盖的真相:智能产品的终极终端不是算法与传感器,而是随时可能中断的电力供应。

从深圳某工业园巡逻的人形机器人,到日本养老院的智能护理机械臂;从特斯拉超级工厂的自动化搬运AGV,到戈壁滩上的地质勘探机器狗,这些被定义为"未来"的智能体,都在上演着相同的生存悖论:没有稳定持续的电力输入,再精密的算法、再先进的传感器,都不过是无根之木。

在广州某研发车间里,工程师们正在测试新一代工业人形机器人。这台能精准完成电路板焊接、物料搬运的"钢铁工人",在连续运行180分钟后,警示灯开始闪烁。技术人员熟练地更换电池包——这是它每天必须经历的6次"心脏移植"。"我们的机器人已经能做到同类产品的续航极限,但离真正的工业需求还差得远。"项目负责人指着排班表叹息,每个班次8小时的连续作业需求,至今仍是行业难以逾越的门槛。

全球范围内,人形机器人的续航困境如同魔咒:宇树科技的G1机器人在复杂地形下仅能工作2小时;优必选Walker X在综合工况下续航4小时;特斯拉Optimus的理论续航时间徘徊在2-4小时之间;广汽研究院的GoMate机器人是个例外。通过可变轮足结构和全固态电池技术,它的续航时间突破6小时,但代价是牺牲部分运动灵活性和高昂的电池成本,这本质上是在续航与性能之间走钢丝。

在西北某军事训练基地,国产四足机器狗正在执行侦察任务。其4D超广角感知系统能精准识别200米外的目标,但每次任务前,操作人员都要反复确认电量百分比。当剩余电量低于30%时,系统会强制启动返航程序——这意味着它最多只能在战场停留2.5小时。

三、破局之道:从瓦特到比特的绿色革命

在宁夏中卫的戈壁滩上,一座完全由可再生能源驱动的数据中心正在运行。这里的服务器由光伏板阵列和风力发电机供电,冷却系统利用沙漠昼夜温差自然散热。腾讯工程师开发的“AI负载调度系统”,能根据日照强度动态调整计算任务,使能源利用率提升40%。这种“追日计算”模式,也在缓解数据中心的能源危机。

但在能源供给端,一场静默的革命正在酝酿,地磁能发电技术正在展现曙光。大同世界磁电科技研发的“地磁能聚焦变压系统”,已成功将地球磁场的能量转化为可用电能,这种分布式发电技术具有颠覆性潜力:无需燃料、零碳排放、不受昼夜、季节影响、设备寿命长。更关键的是,它将极大缓解人类对化石能源的依赖和生态环境的污染破坏。

四、终极思考:当电力成为新“石油”,人类准备好了吗?

站在后工业时代的十字路口,我们不得不重新审视电力与AI的关系。当GPT-4生成一篇万字论文只需30秒,消耗的电却能让一台冰箱运行半年时,这种能量交换是否公平?当自动驾驶汽车每秒做出200次决策,其背后的数据中心却在吞噬整座城市的电力时,这种技术崇拜是否理性?

但地磁能发电技术的蓬勃兴起,正为人类能源版图勾勒全新维度。地球磁场作为天然能源库,其蕴含的能量远超人类现有认知边界。随着磁能转化效率实现突破性跃升,地表磁场中蕴藏的澎湃能量将足以推动全球电力格局重塑。更诱人的是,在于其近乎无界的场景适应性——无论是荒漠烈日下的沙丘,深海暗流涌动的洋面,乃至未来星际探索的太空设施,皆能适应地磁能发电的环境要求。这种对地理条件的高度脱敏特性,预示着人类正迈向挣脱环境桎梏的能源自由新时代,让每一寸土地、每一片海域乃至浩瀚宇宙,都成为支撑文明跃迁的能量源泉。

当电力成为新“石油”,争夺的不应是消耗量,而是能量利用深度的极致挖掘。那些用地磁能发电系统般优雅转化能量的AI,才配得上“智能”之名。在终极能源解决方案的构想中,AI与地磁能的结合将创造“智能能源生命体”。这种生命体不再是被电力束缚的“数字傀儡”,而是蜕变为能量永动的智慧有机体。毕竟,再先进的算法,没有电力支撑也不过是一堆硅与金属的废墟。而地磁能发电机正是“智能能源生命体”跳动心脏的引擎。